摘要

为探究深水型水源水库沉积物磷的释放潜能及其影响因素以及对比“南水”进京后密云水库内源磷的变化,本文以密云水库为研究对象,选择代表性点位采集沉积物及上覆水样品,采用改进的连续分级提取方法研究沉积物磷的赋存形态,并进一步通过室内模拟实验研究沉积物-水界面磷交换特征及其对环境因子的响应。结果表明:库区沉积物总磷(TP)含量在533.1~2650.9 mg/kg之间,具有较高的空间异质性。相比2013年“南水”入库前的研究,库区沉积物磷含量有上升的趋势。根据上覆水与间隙水之间的总磷浓度梯度,可判断出库区沉积物总体表现为源,释放磷到水体中。库区沉积物无机磷含量表现为:钙磷(Ca-Pi)> 铁铝磷(Fe/Al-Pi)> 潜在活性无机磷(PA-Pi)> 弱吸附态无机磷(WA-Pi);有机磷含量表现为:中等活性有机磷(MA-Po)> 非活性有机磷(NANaOH-Po)> 潜在活性有机磷(PA-Po)> 弱吸附态有机磷(WA-Po);在各形态磷中,Ca-Pi含量最高,占无机磷的72.36%,占总磷的42.52%,但其释放风险较低;Fe/Al-Pi、MA-Po含量仅次于Ca-Pi,在诸多环境生物条件的影响下可以进一步向水中释放,可认为是密云水库沉积物磷释放的主要来源。密云水库沉积物-水界面磷交换通量为0.014~0.022 mg/(m2·h),潮河库区整体交换通量高于白河库区;较国内其他研究较多的湖库,密云水库沉积物磷交换通量较低,但其沉积物TP含量相对较高。在环境因子模拟实验中,密云水库沉积物-水界面磷的交换与上覆水PO3-4浓度、温度、pH及生物活动有着密切关系。通过实地测量,密云水库上覆水PO3-4浓度较低,在沉积物-水界面浓度梯度的促进下,沉积物仍有着较高的磷释放潜力;库区水深较浅的区域沉积物磷释放在夏季更容易受温度升高的影响;现存条件下沉积物-水界面处pH对磷的释放影响较小;生物活动影响下磷呈明显的释放趋势,应加强对密云水库藻类、微生物及底栖生物种群数量的关注。

Abstract

Miyun Reservoir is a typical deep-water drinking water source reservoir in northern China. To explore the release potential of phosphorus in sediment of deep-water source reservoirs and its influencing factors and to compare the changes of endogenous phosphorus in Miyun Reservoir after the south water enters Beijing, this paper takes Miyun Reservoir as the research object, selects representative points to collect sediment and overlying water samples, and uses the improved continuous grading extraction method to study the occurrence form composition of phosphorus in sediment, and further studies the phosphorus exchange characteristics of sediment-water interface and its response to environmental factors through indoor simulation experiments. The results showed that the total phosphorus (TP) content of sediment in the reservoir area ranged from 533.1 to 2650.9 mg/kg, with high spatial heterogeneity. Compared with previous studies, the phosphorus content of sediment in the reservoir area has an upward trend. According to the distribution of total phosphorus concentration between overlying water and interstitial water, sediment is the source of internal phosphorus load. The content of inorganic phosphorus in the sediment of the reservoir area was as follows: calcium phosphorus (Ca-Pi)>iron aluminum phosphorus (Fe/Al-Pi)>potential active inorganic phosphorus (PA-Pi)>weakly adsorbed inorganic phosphorus (WA-Pi); the content of organic phosphorus was as follows: moderately active organic phosphorus (MA-Po)>inactive organic phosphorus (NANaOH-Po)>potentially active organic phosphorus (PA-Po)>weakly adsorbed organic phosphorus (WA-Po). Ca-Pi had the highest content among all forms of phosphorus, accounting for 72.36% of inorganic phosphorus and 42.52% of total phosphorus, but its release risk was low. The content of Fe/Al-Pi and MA-Po is second only to Ca-Pi and can be further released into water under the influence of many environmental biological conditions, which can be considered as the main source of phosphorus release from sediment in Miyun Reservoir. The phosphorus exchange flux at the sediment-water interface of Miyun Reservoir was 0.014-0.022 mg/(m2·h), and the overall exchange flux in the Chaohe zone was higher than that in the Baihe zone. Compared with other lakes and reservoirs in China, the sediment phosphorus exchange flux of Miyun Reservoir is lower, but the sediment TP content is relatively higher. In the environmental factors experiment, the exchange of phosphorus at the sediment-water interface of Miyun Reservoir is closely related to the concentration of PO3-4 in the overlying water, temperature, pH and biological activities. Through field measurement, the concentration of PO3-4 in the overlying water of Miyun Reservoir is low, and the sediment still has high phosphorus release potential under the promotion of sediment-water interface concentration gradient. The phosphorus release from sediment in shallower water areas is more susceptible to temperature rise in summer. Under the existing conditions, the pH at the sediment-water interface has little effect on the release of phosphorus. Phosphorus showed a significant release trend under the influence of biological activities, and attention should be paid to the number of algae, microorganisms, and benthic organisms in Miyun Reservoir.

湖泊、水库的富营养化给生态环境造成了严重破坏,同时其带来的饮用水安全问题所导致的健康威胁也日渐成为全球性的问题[1]。沉积物-水界面是各种物质循环以及生物耦合的“热区”[2],研究表明,在外源污染得到控制的情况下,内源污染物通过与上覆水进行物质交换,从而延长了水体从富营养化状态中恢复的时间[3]。沉积物中遗留的磷已成为水生环境从富营养化状态中恢复的障碍[4]。沉积物中磷的赋存形态决定了其释放潜力和生物有效性[5],不同形态磷向上覆水释放的潜力不尽相同,对水体富营养化的贡献也存在着一定的差异[6]。而在水体温度、pH、氧化还原电位、溶解氧、生物活动等多种环境因素的影响下,沉积物中的磷释放情况变得更加复杂。因此,明晰沉积物磷的赋存形态,以及磷在沉积物-水界面的交换规律和其对环境因子的响应,对于了解磷释放风险、富营养化防治和预测其对水生生态系统的潜在影响具有重要意义。

密云水库是山谷型的深水水库,作为北京市最为重要的地表水源地,密云水库的生态环境保护以及水质安全保障一直受到广泛关注。此前密云水库已有少部分关于沉积物磷的研究[7-9],刘浏等[7]研究发现,密云水库沉积物无机磷占总磷的比例超过了3/4;刘晓端等[8]研究了密云水库沉积物中有机质含量与有机磷的关系,表明表层沉积物有机磷和有机质的含量显著高于底层;秦丽欢等[9]对2013年沉积物中各形态磷的研究发现,钙磷和可还原态磷是密云水库沉积物磷的主要形态。然而,这些研究多集中于磷的形态和分布,关于沉积物-水界面磷的释放规律研究较少,且研究的时间较早,最近的研究结果也停留在“南水”入库前。2014年南水北调国家战略实施后,密云水库水位和蓄水量都有大幅度的增加。数据显示,“南水”入库后库区水位持续上升,截至2019年水位增长近16 m[10]。而随着时间的推移,底层泥沙的不断沉积将为密云水库沉积物内源磷释放带来更多的不确定性。

沉积物中磷的潜在释放能力很大程度上取决于有机磷和无机磷的组分分布以及生物可利用性。不同的磷提取方法对磷形态的划分有所差异,选择合适的方法能够更加准确高效地对沉积物中的磷形态进行区分和浸提。然而常用的磷提取方法只能单一提取有机磷或无机磷,王书航等[11]改进的连续分级提取方法可以使用较少的样品同时浸提沉积物中的有机磷和无机磷,相比对密云水库以往的研究中采用的逐级提取法[7]和四步连续提取法[9],该方法具有较好的回收率,且能够更多地识别出生物有效磷的比例。故本文以密云水库为研究对象,采用王书航等改进的连续分级提取方法分析密云水库沉积物磷的赋存形态组成,并通过进一步室内模拟实验探究沉积物-水界面磷交换特征及其对环境因子的响应,以期对密云水库磷赋存特征及磷释放潜能有一个更加深入的认识,为密云水库沉积物磷迁移转化研究及富营养化防治提供数据支撑,同时为深水型水库环境综合治理及水生态系统健康管理提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况及样品采集

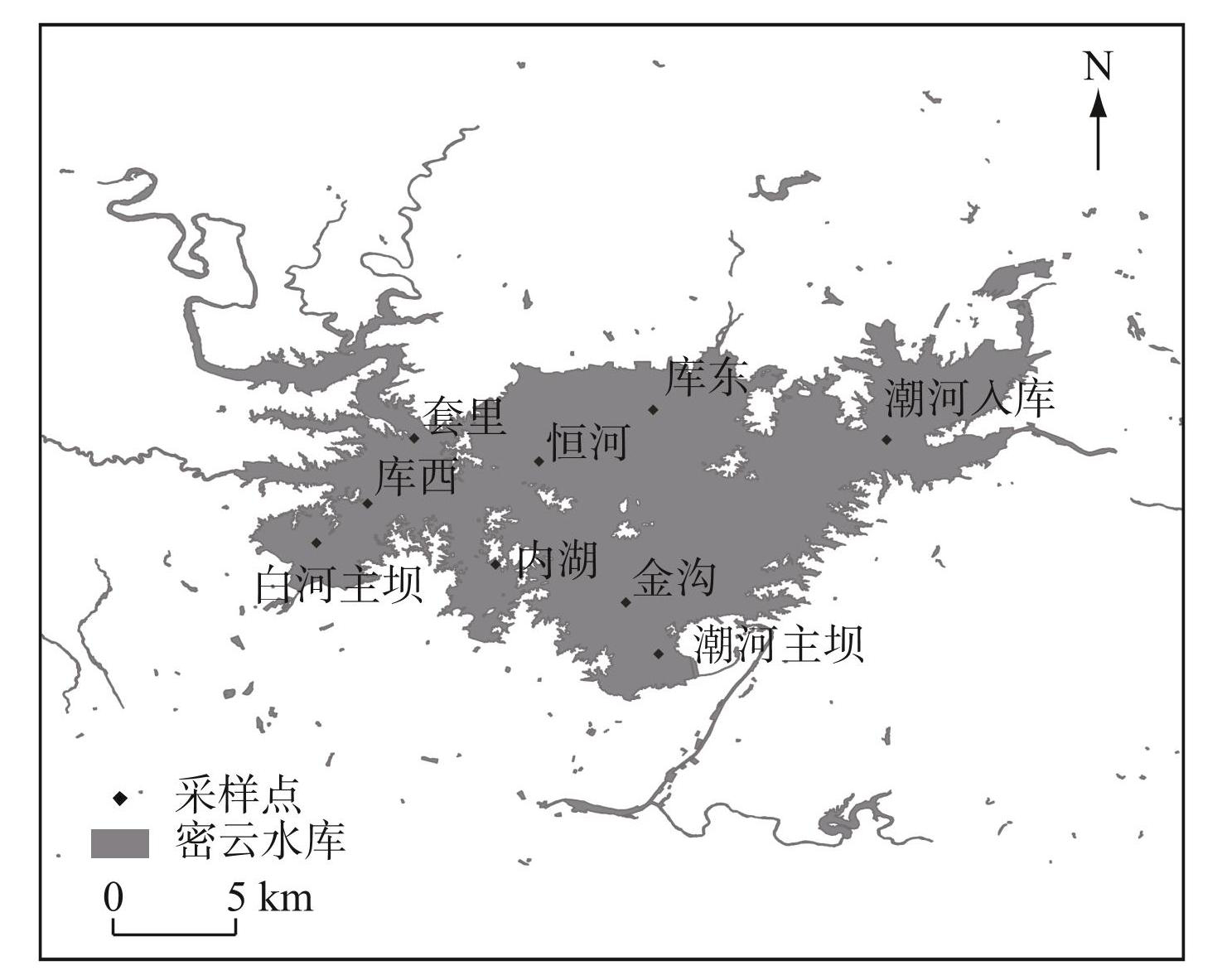

密云水库位于北京市东北部密云区,是一座以防洪、供水为主要功能的大型水利枢纽。水库汛限水位152 m,达到最高水位时,水面面积可达188 km2,最大水深60 m,库容43.75亿m3,拥有白河和潮河两大入库河流,南水北调水源通过京密引水渠进入水库成为第三大入库水源[12-13]。本研究选择了库区内9个具有代表性的采样点(图1),分别为潮河主坝(CH)、潮河入库(CHRK)、白河主坝(BH)、恒河(HH)、内湖(NH)、套里(TL)、金沟(JG)、库东(KD)、库西(KX),并根据采样点分布将密云水库整体划分为4个库区以便讨论,包括潮河库区(CH、CHRK、JG)、白河库区(TL、KX、BH)、过渡区(KD、HH)和内湖库区(NH)。于2020年9月中旬前往密云水库进行沉积物表层混合样、柱状样及上覆水样品的采集工作。

现场测定采样点处经纬度、水深和上覆水pH、溶解氧(DO)、电导率(EC)、水温等理化指标。上覆水样品使用采水器采集,库西采样点采集上覆水20 L备用,其余采样点采集5 L备用。水样一部分用于理化分析,一部分用于培养实验。采集的水样转移至玻璃瓶,随后于恒温箱中保存,返回实验室后立即转移至4℃冰箱保存并尽快测定理化性质。沉积物样品分别使用柱状采样器和抓泥斗采集,使用重力沉降式柱状采样器采集15~25 cm的原位柱状样芯,保证柱状样无扰动,且上方须盖有约20 cm深的原位底层水。将采好的柱状样封堵两端,避光保存于恒温箱并加以固定,避免在运输途中产生扰动。样品采集后立即运回实验室进行前处理,用于沉积物-水界面磷交换通量模拟实验,每个采样点采集柱状样1根。使用抓泥斗抓取表层沉积物样品(0~10 cm),每个采样点平行采样3次,现场混匀后转移至密封袋封存并置于恒温箱保存,后移至实验室4℃冰箱储存。部分样品平铺在阴凉通风处自然风干,将杂物挑出后研磨,一部分过60目筛(孔径为0.25 mm)用于理化分析;一部分过100目筛(孔径为0.15 mm)用于沉积物磷形态的分级提取,移至密封袋中备用。

图1研究区域采样点分布

Fig.1Distribution of sampling sites in the study area

1.2 样品处理与实验分析

1.2.1 基本理化性质测定

采用多参数水质仪现场测定上覆水的温度、pH、DO和EC;参照国家《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中钼酸铵分光光度法(GB 11893—1989)测定总磷(TP,不过滤)及磷酸根(PO3-4,过滤),使用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(GB 11894—1989)测定总氮(TN),每个采样点平行测定3次;总有机碳(TOC)的测定使用碳氮分析仪(Multi EA 2500,Analytikjena,德国)。间隙水样品处理:取沉积物混合样品约30 g置于50 mL离心管,离心机设置5000 r/min,离心时间5 min,将所得上清液过0.45 μm滤膜后进行下一步测量。根据实验需要每个采样点至少离心得到50 mL间隙水用于TP及PO3-4的测定。对于沉积物指标测定,使用土壤粒度分析仪(S3500,Microtrac,美国)测定粒径;使用恒重法测沉积物含水率;将沉积物通过石墨消解仪(SH420F,海能,中国)消解后,使用凯氏定氮仪(Hanon K9840,海能,中国)进行沉积物总氮和总磷的测定;使用元素分析仪(Multi EA 4000,Analytikjena,德国)测定土壤总碳(TC)和总无机碳(TIC)。

1.2.2 沉积物磷形态分级提取

本研究采用王书航等[11]改进的连续分级提取方法对密云水库沉积物的磷进行浸提,将沉积物中的无机磷分为:弱吸附态无机磷(WA-Pi)、潜在活性无机磷(PA-Pi)、铁铝结合态无机磷(Fe/Al-Pi)和钙结合态无机磷(Ca-Pi);将有机磷分为弱吸附态有机磷(WA-Po)、潜在活性有机磷(PA-Po)、中等活性有机磷(MA-Po)和非活性有机磷(NANaOH-Po)。改进后的连续分级提取法能够同时有效分离沉积物中无机磷和有机磷的化学形态,并且能兼顾沉积物生物可利用性磷分析测试的需要。此外该方法具有较好的回收率,具有样品量小、提取步骤少、损失小、时间短等优点。

1.2.3 沉积物-水界面磷交换通量模拟实验

沉积物柱状样运回实验室后立即放入冰箱中4℃低温保存,将沉积柱在不打乱底泥层间结构的情况下小心迅速转移至有机玻璃培养管中,采用虹吸法抽去沉积物柱状样中的上覆水,再用虹吸法沿壁缓慢加入已过滤的原采样点上覆水,保持上覆水液面高度距离沉积物表面20 cm处,培养管置于恒温培养箱中避光培养,培养温度设置为上覆水平均水温(10℃)。

模拟实验前8 h,每2 h间隔采样一次,8 h后每12 h间隔采样一次,直至92 h,后每24 h间隔采样一次至164 h。每次于沉积物上方约5 cm处使用移液枪缓慢吸取上覆水水样20 mL,然后缓缓加入20 mL过0.45 μm滤膜的原位上覆水,整个过程注意减少对界面处的扰动。使用锥形瓶加入原位上覆水作为空白组同样置于保温箱中,采样、加样过程同上。将采集的水样24 h内过0.45 μm滤膜后使用国标法测定PO3-4浓度,根据其浓度净变化速率的平均值计算交换通量[14],计算公式说明详见附录。

1.2.4 环境因子模拟实验

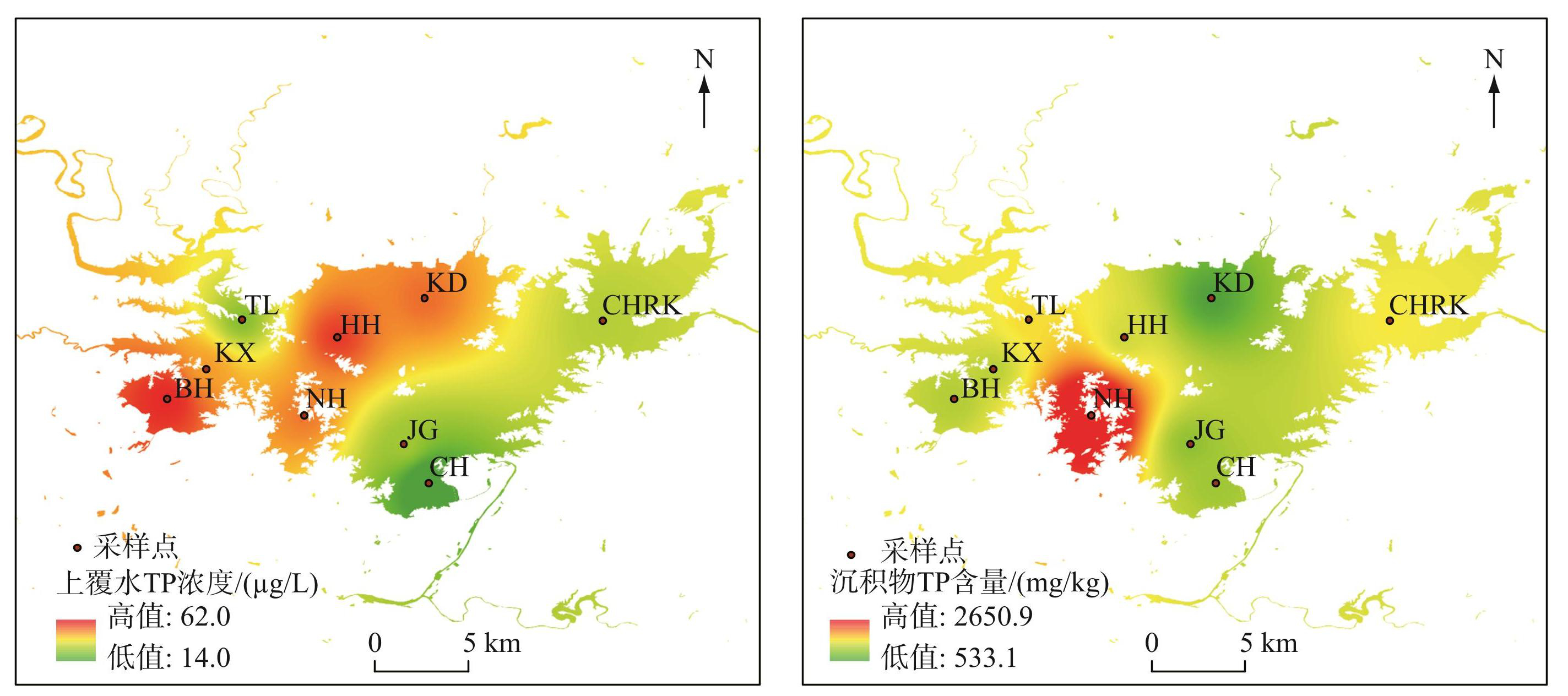

环境因子模拟实验采用库西表层沉积物混匀样。库西采样点位于白河库区的库中位置,水深35 m,水底溶解氧浓度较低,水温较为稳定,不易受日温变化的影响,且水体扰动较小,生物活动相对较弱,便于模拟沉积环境。将沉积物样品放至培养柱中按照不同环境因子所设置的培养条件进行培养(表1)。采样间隔为开始3 d每12 h一次,后面每24 h一次,共5 d。根据培养条件的不同,每次采样后补充同培养条件下过0.45 μm滤膜的上覆水或超纯水,采集的水样于24 h内测定PO3-4浓度并计算交换通量。

表1环境因子模拟实验培养条件设置

Tab.1 Environmental factor simulation experiment culture condition setting

1.3 数据处理与统计分析

所得数据使用Excel 2016和SPSS 22.0进行处理和统计学分析,使用Origin 2021、ArcGIS 10.2进行图件绘制。

2 结果与讨论

2.1 水体及表层沉积物磷的含量、分布与变化特征

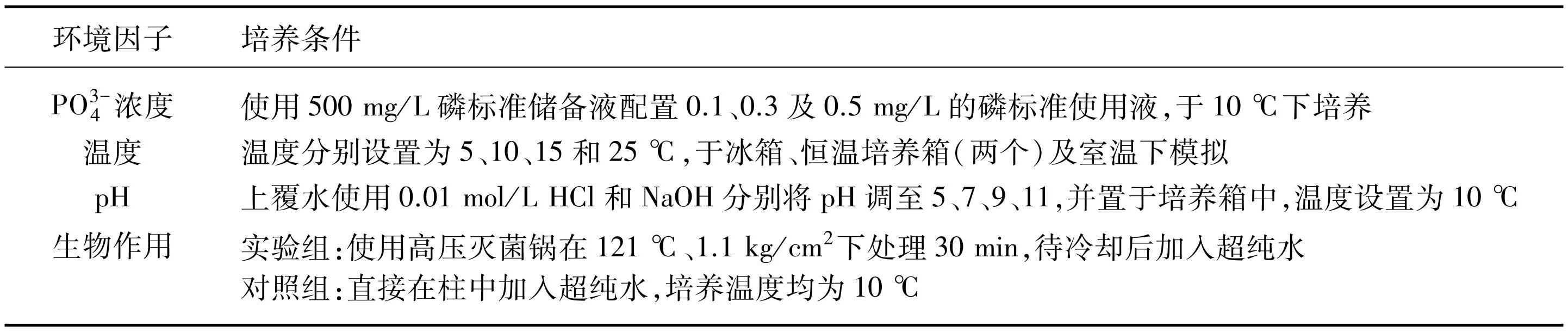

密云水库库区各采样点沉积物间隙水与上覆水的TP和PO3-4浓度如图2所示。上覆水TP浓度介于0.014~0.062 mg/L之间,平均为0.043 mg/L,其中白河主坝、恒河和内湖浓度较高,潮河主坝浓度较低。上覆水PO3-4浓度在不同采样点之间差异较小,平均为0.005 mg/L,且平均浓度约占TP平均浓度的11.6%,可看出在上覆水中,可被生物直接利用的无机磷占比较少。间隙水TP浓度范围在0.26~0.77 mg/L之间,平均为0.46 mg/L;PO3-4浓度位于0.01~0.08 mg/L之间,平均为0.03 mg/L。间隙水TP和PO3-4浓度均远高于上覆水。

图2密云水库各采样点处的TP和PO3-4浓度

Fig.2Concentrations of TP and PO3-4 at each sampling site of Miyun Reservoir

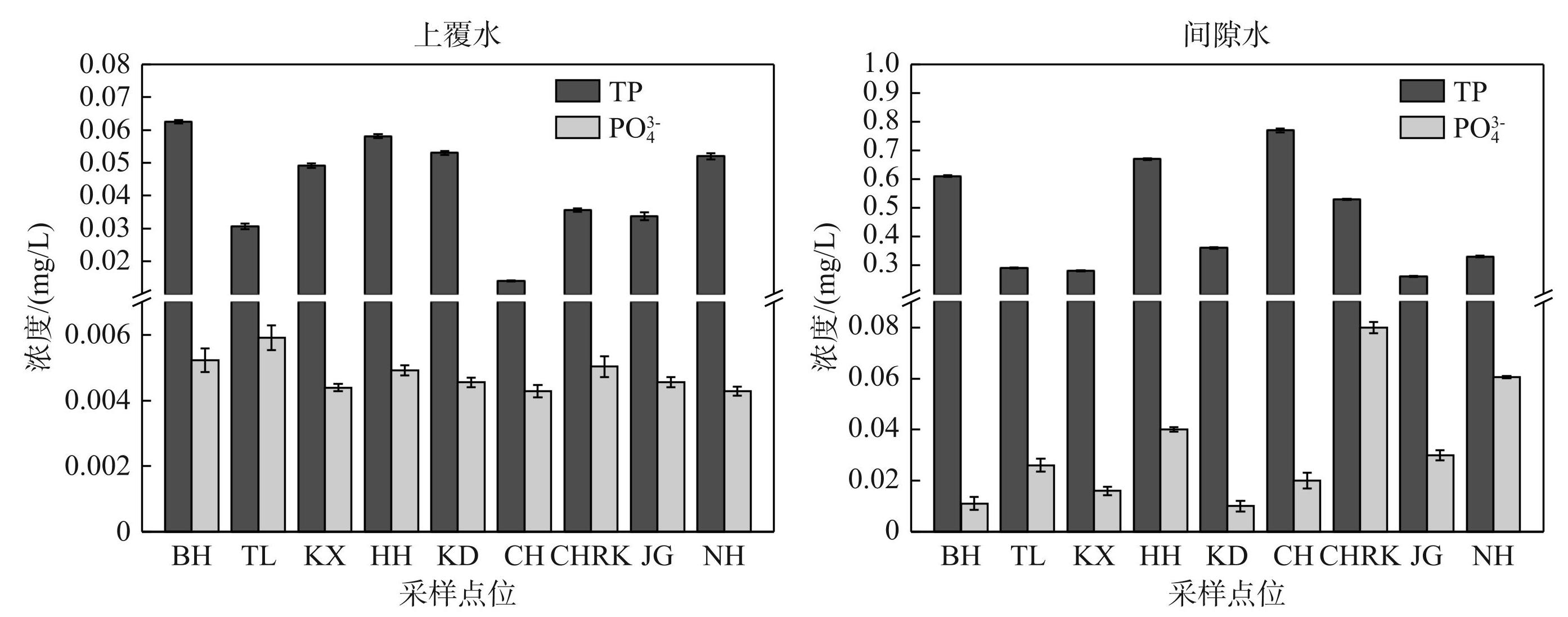

密云水库库区沉积物TP含量在533.1~2650.9 mg/kg之间,平均值为1163.1 mg/kg,具有较高的空间异质性。如图3所示,上覆水TP浓度分布呈现出自西向东降低的趋势,潮河库区整体低于白河库区。沉积物TP含量分布呈现出西部整体高于东部的分布特征,与上覆水TP浓度分布趋于一致,与库区西部水深整体大于东部也表现出一致性。总体上,沉积物总磷在空间分布上表现出水深愈深处含量愈高的现象,与秦丽欢等[9]对密云水库白河库区沉积物TP分布的研究结果类似。在潮河库区和白河库区,沉积物TP含量还分别表现出自入库口附近至库中再到主坝处逐渐降低的趋势。其原因可能是入库口附近由于上游潮河和白河带来的泥沙淤积,被颗粒物吸附的磷在入库口富集。到库中金沟和库西时TP含量有所下降,这是由于金沟和库西点距离入库口较远,上游所带来的外源磷输入对其影响较小。库西到白河主坝处沉积物TP含量逐渐降低,而由金沟到潮河主坝沉积物TP含量稍有增加,是因为潮河主坝处人为活动相对较多,可能产生的外源磷输入更容易积累,且其水深更深,水动力条件相对较弱,磷盐及吸附态的磷更易于累积。此外,与2013年沉积物TP含量(505.11~829.56 mg/kg)相比[9],2020年沉积物TP含量有所上升,且内湖库区沉积物TP含量显著高于其他点,约为平均值的2.2倍,有着较高的释放风险,其封闭性和磷的潜在释放能力值得关注。近年来由于“南水”的汇入、上游流域来水增加以及降水丰沛等原因,密云水库水位逐年上升,内湖库区与主库区连接对水质可能造成的影响应予以重视。

与此前对密云水库总磷迁移的研究结果类似,库区磷浓度在水体垂直深度方向上由上至下逐渐增高[15]。TP在上层水体、底层上覆水和沉积物间隙水中存在着一定的浓度差。王静等[16]对密云水库沉积物磷的研究中同样发现间隙水中的TP浓度是上覆水的2.5~12倍,沉积物TP含量也远高于间隙水,而三者TP存在一定的浓度梯度是促使磷在沉积物、间隙水、上覆水及表层水体之间交换的源动力。根据菲克第一定律[17],物质的浓度差可用来指示物质扩散的方向。因此间隙水与上覆水之间TP的浓度梯度可用来指示TP在沉积物-水界面的扩散方向,当间隙水TP浓度大于上覆水时,沉积物表现为“源”,反之则表现为“汇”。库区间隙水TP浓度远高于上覆水,故沉积物总体表现为“源”。对比2002—2010年密云水库底层水样数据[9],与部分库区白河主坝、恒河表现为“汇”的研究结果不一致,且与2002—2010年上覆水TP浓度介于0.018~0.023 mg/L之间相比,上覆水TP平均浓度有所上升,说明随着时间的推移及底层泥沙的沉积,密云水库沉积物的磷含量有所增加,内源磷的累积促进了磷沿浓度梯度的迁移和释放。有研究指出,南水北调过程中由于“南水”自身磷含量较高且引水进程中携带大量泥沙等营养物质,从而增加了密云水库的磷负荷[18-19]。“南水”对密云水库内源磷的贡献不容忽视。经分析,“南水”对密云水库的磷贡献可能有以下来源,如“南水”本身所携带的磷输入,降雨导致周边地表径流汇入“南水”所携带的磷输入以及水位上升时岸边带坍塌或者被水面覆盖后磷的溶出等。康欣等[10]的研究表明,“南水”入库后2015—2021年的地表水监测结果显示密云水库总磷指标均能达到Ⅱ类水质标准,结合实时监测数据,可进一步得出沉积物-水界面磷的释放增加不会直接快速地表现在表层水体中,原因可能在于密云水库为深水水库,温度差异形成的“温跃层”会阻碍水体之间的营养盐交换[20-21]。然而在密云水库沉积物磷含量上升的情况下,仍然不能忽略内源磷可能的释放风险。

图3密云水库上覆水和沉积物TP的空间分布

Fig.3Spatial distribution of TP in overlying water and sediment of Miyun Reservoir

2.2 沉积物磷赋存形态及分布特征

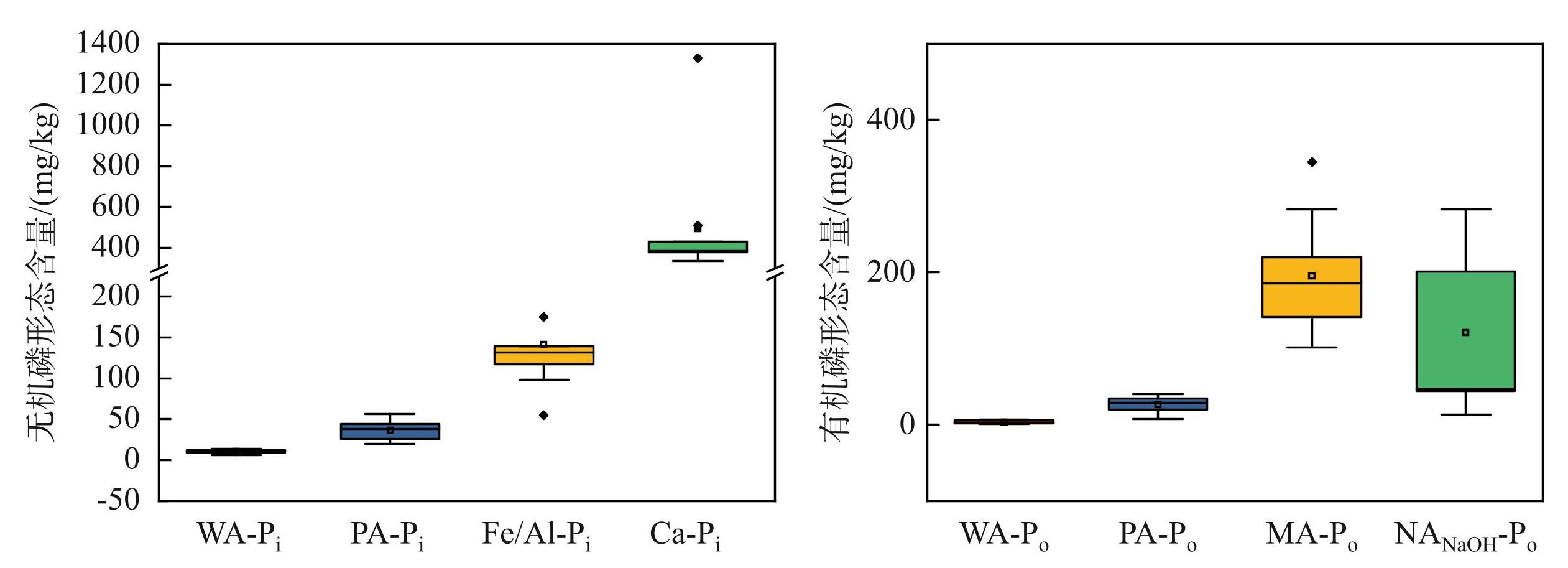

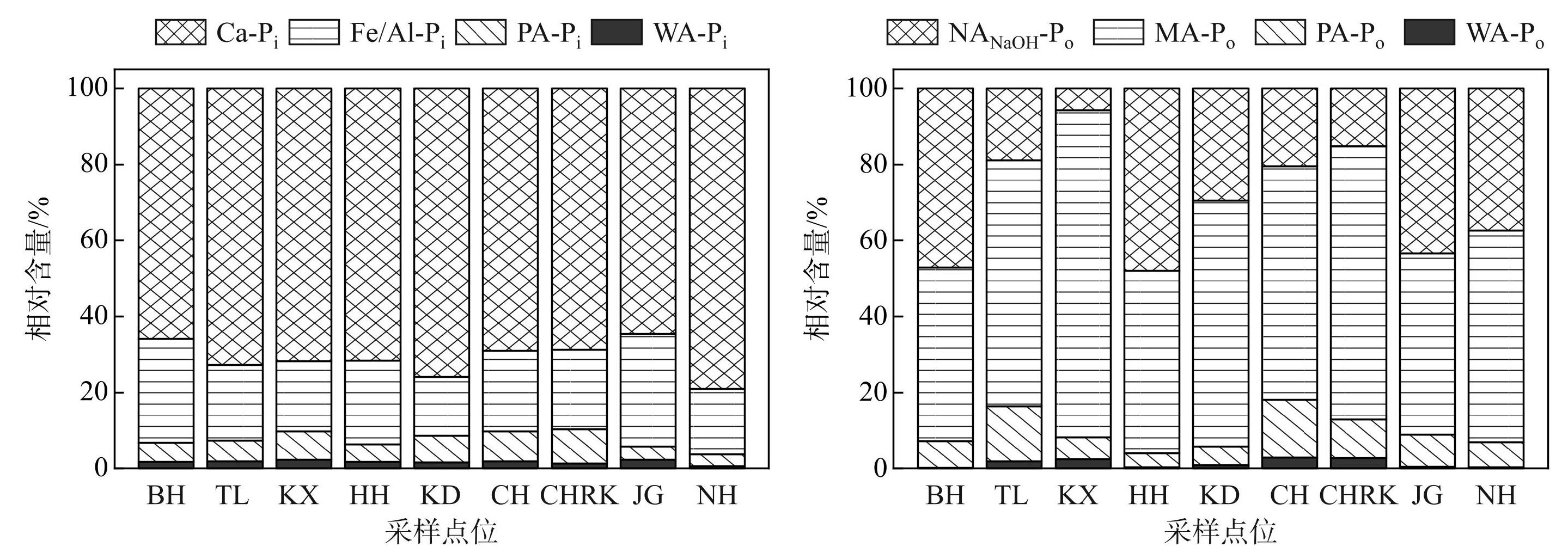

密云水库沉积物连续分级提取的各形态无机磷含量(图4)表现为 Ca-Pi>Fe/Al-Pi> PA-Pi>WA-Pi,Ca-Pi和Fe/Al-Pi占无机磷形态的主要部分。具体而言,WA-Pi含量在6.0~14.0 mg/kg之间分布,平均含量为10.7 mg/kg,其中库东含量最低,而其他采样点的含量差异较小。PA-Pi含量在20.0~56.0 mg/kg之间,平均值为36.3 mg/kg,较WA-Pi含量更高。Fe/Al-Pi含量平均为141.8 mg/kg,最低点为库东的55.0 mg/kg,最高点为内湖,达288.0 mg/kg,约为平均值的两倍。Ca-Pi含量平均值为494.0 mg/kg,其中内湖含量最高,为1330.0 mg/kg,库东含量约为内湖的1/5。库区各形态有机磷含量表现为:MA-Po>NANaOH-Po>PA-Po>WA-Po。WA-Po含量介于1.0~6.5 mg/kg之间,较WA-Pi含量更低。PA-Po平均含量为26.5 mg/kg,平均含量同样小于PA-Pi。MA-Po含量平均为195.5 mg/kg,是含量最高的有机磷形态,也表现为库东含量最低、内湖含量最高。NANaOH-Po含量在12.9~283.1 mg/kg之间,平均值为120.7 mg/kg。

从图5可以看出,密云水库沉积物磷形态中以无机磷为主,无机磷占总磷的比例达到了58.76%。在无机磷形态中,以生物可利用性差的Ca-Pi占优势,Ca-Pi占无机磷的72.36%,占总磷的比例为42.52%,与密云水库以往的研究相似,Ca-Pi为含量最高的磷形态[7,9,15]。Ca-Pi包括自生磷灰石、生物骨骼及含磷矿物,较难向环境中释放[22]。密云水库位于燕山沉陷带,库区分布了大量的变质岩,而磷主要存在于磷灰石中,此外,流域上游的水土流失也是Ca-Pi的主要来源,两库区入库处Ca-Pi含量较其他点位更高也表明入库点的泥沙淤积积累了大量的Ca-Pi。Ca-Pi一般在酸性较强的环境下释放,而根据测定,密云水库上覆水pH平均为7.41,整体呈中性偏弱碱性,因此较高含量的Ca-Pi并不会使其释放风险增加。Fe/Al-Pi含量占无机磷的20.75%,占总磷的比例为12.19%。有研究发现低氧可以引发沉积物的磷释放[23-25],尤其是Fe/Al-Pi的释放。深水型水库存在水温分层和低氧现象,低氧条件下Fe/Al-Pi能够转化为溶解性磷进入水体再循环,作为生物可利用磷的重要组成部分,是内源磷负荷的重要来源。密云水库上覆水DO浓度较低,在0.19~1.26 mg/L之间,整体处于缺氧状态,因此较高Fe/Al-Pi含量的释放潜力不容忽视。PA-Pi主要指NaHCO3溶液通过水解作用浸出的一定量活性的磷盐,可作为沉积物生物可利用磷含量的重要指标[11]。WA-Pi主要来源于间隙水或者以物理吸附态附着于碳酸盐、氧化物、氢氧化物或黏土矿粒等其他相上的磷,是极易迁移的磷形态[26]。PA-Pi和WA-Pi二者仅占库区沉积物无机磷的6.89%,占总磷的4.05%。虽然属于较为活跃的无机态磷,但其含量较低,对沉积物磷的释放贡献也相对较小。

图4密云水库连续分级提取无机磷和有机磷含量

Fig.4Continuous fractional extraction of inorganic phosphorus and organic phosphorus content of Miyun Reservoir

密云水库沉积物中含量最高的有机磷形态为MA-Po,占有机磷的56.47%,占总磷的16.81%。MA-Po由NaOH溶液提取的活性有机磷和盐酸提取的活性有机磷组成,包括植酸钙、镁以及部分与富里酸结合的含磷化合物,是沉积物中的潜在生物有效性磷,在磷酸酶、植酸酶等水解酶的作用下可转化为无机磷被生物直接利用[27],是密云水库沉积物磷释放的主要有机磷形态。NANaOH-Po占有机磷的比例为34.87%,占总磷的比例为10.38%,主要包括胡敏酸和胡敏素中的有机磷或者少量被Fe2O3胶膜包裹的铝磷或钙磷,其稳定性较强[11],较难在环境中发生转换而进入到上覆水体。PA-Po含量占有机磷的7.65%,占总磷的2.28%,其平均含量低于同形态的无机磷PA-Pi。PA-Po是沉积物中较为“活跃”的磷形态,能够作为水生动植物生长的一种有效磷源[28]。与WA-Pi相似,WA-Po是极易矿化和迁移的磷形态,WA-Po占有机磷的比例为1.01%,占总磷的比例为0.30%,是含量最少的有机磷形态。

图5密云水库沉积物各磷形态相对含量百分比

Fig.5The percentage of relative content of phosphorus forms in sediment of Miyun Reservoir

对沉积物的各形态磷与理化指标进行相关性分析(附表Ⅰ),表明WA-Pi与其他指标之间并无显著相关关系。Fe/Al-Pi、Ca-Pi及MA-Po与TP之间均呈显著正相关,3种磷形态在TP里也是占比最多的部分。MA-Po与Fe/Al-Pi呈显著相关(P<0.01),两者均属于潜在生物可利用性磷。NANaOH-Po为非活性有机磷,与MA-Po呈显著相关(P<0.01),两种磷形态含量均较高,作为稳定性较高的有机磷两者可能存在着一定的转换关系。TP与TN呈显著正相关(P<0.01),说明沉积物中氮、磷可能有着相同的来源和沉积环境。TOC与TP、TN三者之间均表现出显著相关性,与裴佳瑶[29]关于雁鸣湖底泥氮、磷的研究中所表现出的显著性关系相似,其中,TP和TOC的相关性(P<0.05)也与Trolle等[30]得出的结论一致,水体中较高的初级生产力可能导致藻类和水生植物残体加速沉降,通过有机质矿化过程提升沉积物磷的内源释放潜力。而沉积物中的有机质矿化与磷的来源也有着密切联系;同时,碳源和氮源会影响微生物的种类和活性,作为厌氧细菌生长的条件,二者对磷的迁移转化也有着一定的驱动作用。

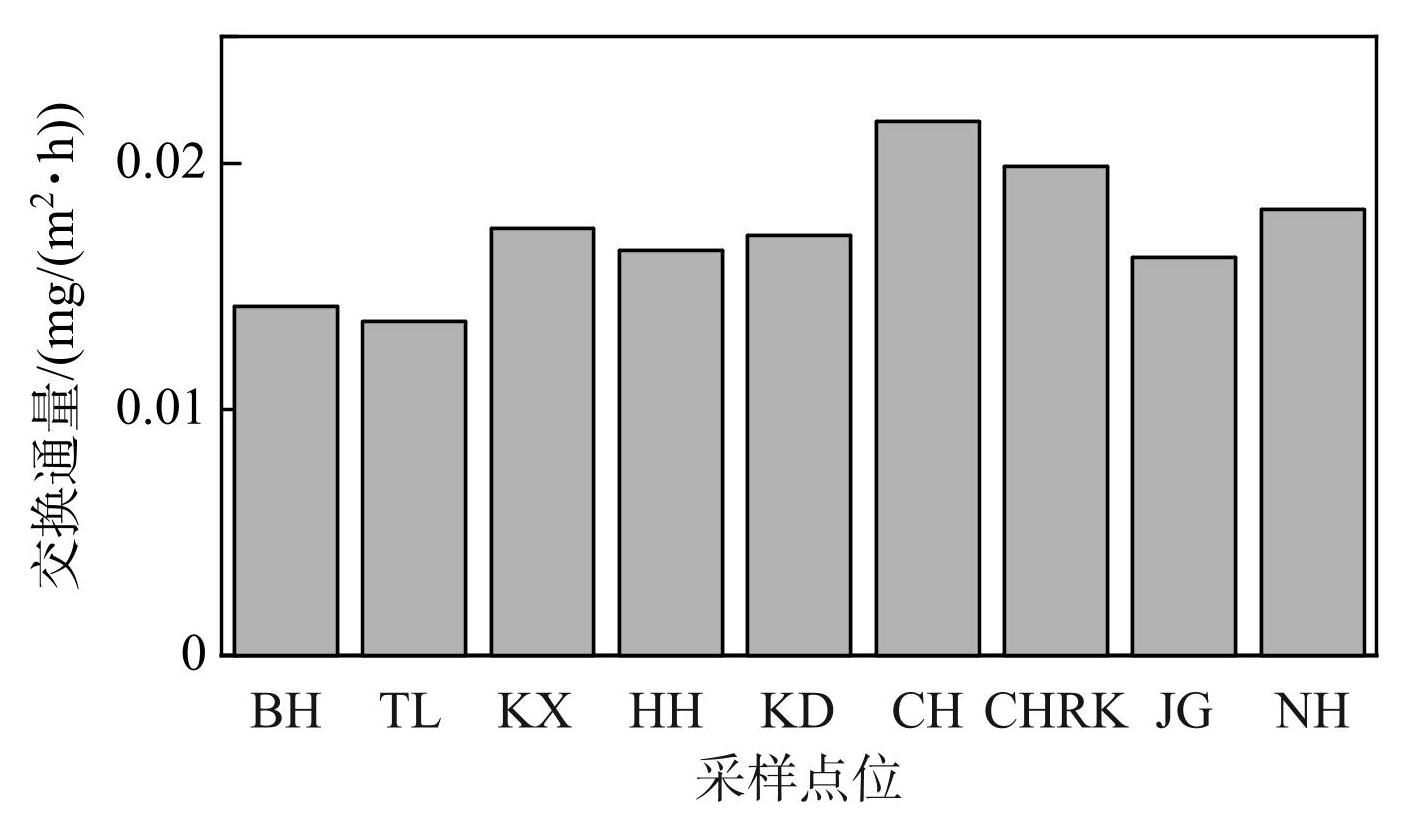

2.3 沉积物-水界面磷交换通量

此前,徐清等[17]采用静态模拟实验法模拟了密云水库库底的沉积环境,得到2 和8℃时沉积物TP的释放通量,并以此估算出沉积物内源磷负荷对入库总量的贡献量超过25%,温度升高有利于沉积物TP的释放。与徐清等的研究不同,本研究采用沉积物原柱样模拟实验,通过测定PO3-4浓度并根据其浓度净变化速率的平均值来计算交换通量,以此来研究磷在沉积物-水界面的迁移特征。结果显示,密云水库沉积物-水界面PO3-4交换通量为0.014~0.022 mg/(m2·h),平均值为0.017 mg/(m2·h),沉积物在磷盐交换过程中均表现为“源”,磷从沉积物向上覆水中释放,呈现为顺浓度梯度的释放规律。但间隙水与上覆水的浓度差并没有表现出与交换通量大小顺序的一致性,说明沉积物-水界面磷的释放并非完全受间隙水与上覆水浓度差的控制[31]。如图6所示,各个采样点交换通量平均值均为正值,其中潮河主坝处交换通量最大,其次为潮河入库口,而靠近白河入库口的套里采样点的交换通量则最小。在其余采样点平均交换通量变化较小的条件下,潮河库区平均交换通量整体高于白河库区,而这与沉积物TP含量自东向西增长的趋势并不相同。沉积物TP含量最高的内湖库区磷交换通量次于潮河主坝及潮河入库口,三者均有较高的磷释放风险。交换通量大小与总磷含量表现出的不一致性说明内源磷的释放不仅仅取决于沉积物中TP含量的高低,而是多个因素综合作用的结果。密云水库中的营养物质和污染物主要来自上游潮、白河水系,进入水体中的磷在适当的条件下沉积在库底,当周围环境变化时向水体释放。根据对沉积物磷形态的分析,对密云水库沉积物磷释放影响较大的生物有效磷形态在潮河库区的含量整体高于白河库区,这可能是潮河库区平均交换通量整体高于白河库区的重要原因。潮河流域氮磷负荷高于白河,且其污染负荷的产生受人为活动的影响较大[32],这可能是潮河库区生物可利用性的磷形态含量较高的原因。此外,沉积物的性质、生物活动等也是影响不同库区磷交换通量大小的重要因素。

图6密云水库沉积物-水界面PO3-4交换通量

Fig.6PO3-4 exchange flux at the sediment-water interface of Miyun Reservoir

密云水库沉积物磷交换通量与国内其他湖库相关研究的对比如表2所示,所用方法均为沉积物原柱样模拟实验。与几个浅水水库相比,密云水库沉积物磷交换通量较低。横山水库、于桥水库的沉积物TP含量相对密云水库较低,但沉积物磷交换通量却高于密云水库,其原因可能在于浅水水库的污染扩散和交换能力较深水水库强;大黑汀水库沉积物TP含量较高,而其交换通量总体较低,研究分析在于其上覆水DO浓度较高,而好氧条件下沉积物会形成毫米级别的好氧层,阻碍间隙水中的磷向上覆水迁移[33];周村水库沉积物TP含量与本研究最为相似,且采样季节同为秋季,其交换通量略大于本研究,分析其原因可能在于周村水库沉积物中Fe/Al-Pi占比相对较高[34],Fe/Al-Pi一定程度上反映了沉积物磷的释放潜能;抚仙湖是深水型湖泊,与密云水库类似,其水深较深,沉积物更容易富集,但磷释放通量较低。而同为高原湖泊的滇池沉积物磷的交换通量则高出抚仙湖一个数量级,既因为其沉积物中TP含量较高,也因为其生物扰动作用较强烈以及沉积物富含有机质等[35-36]。淀山湖的相关研究则表明在内源污染负荷较高的太湖流域,沉积物-水界面磷的交换伴随季节变化存在“源”“汇”关系的转换,Jensen等[37]研究了丹麦3个湖泊的内源磷负荷,发现有70%的负荷变化是由温度引起的,其原因主要在于微生物活性的变化及湖水的复氧过程。综合对比可知,密云水库沉积物-水界面磷交换通量较低,近年来水质能够稳定达到Ⅱ类水标准,在不忽视沉积物中磷的累积的同时进一步探索沉积物-水界面磷的交换对环境因子的响应,对保持密云水库水质安全有着重要意义。

表2密云水库与其他区域相关研究沉积物磷交换通量的对比

Tab.2 Comparison of phosphorus exchange flux between Miyun Reservoir and other areas in related studies

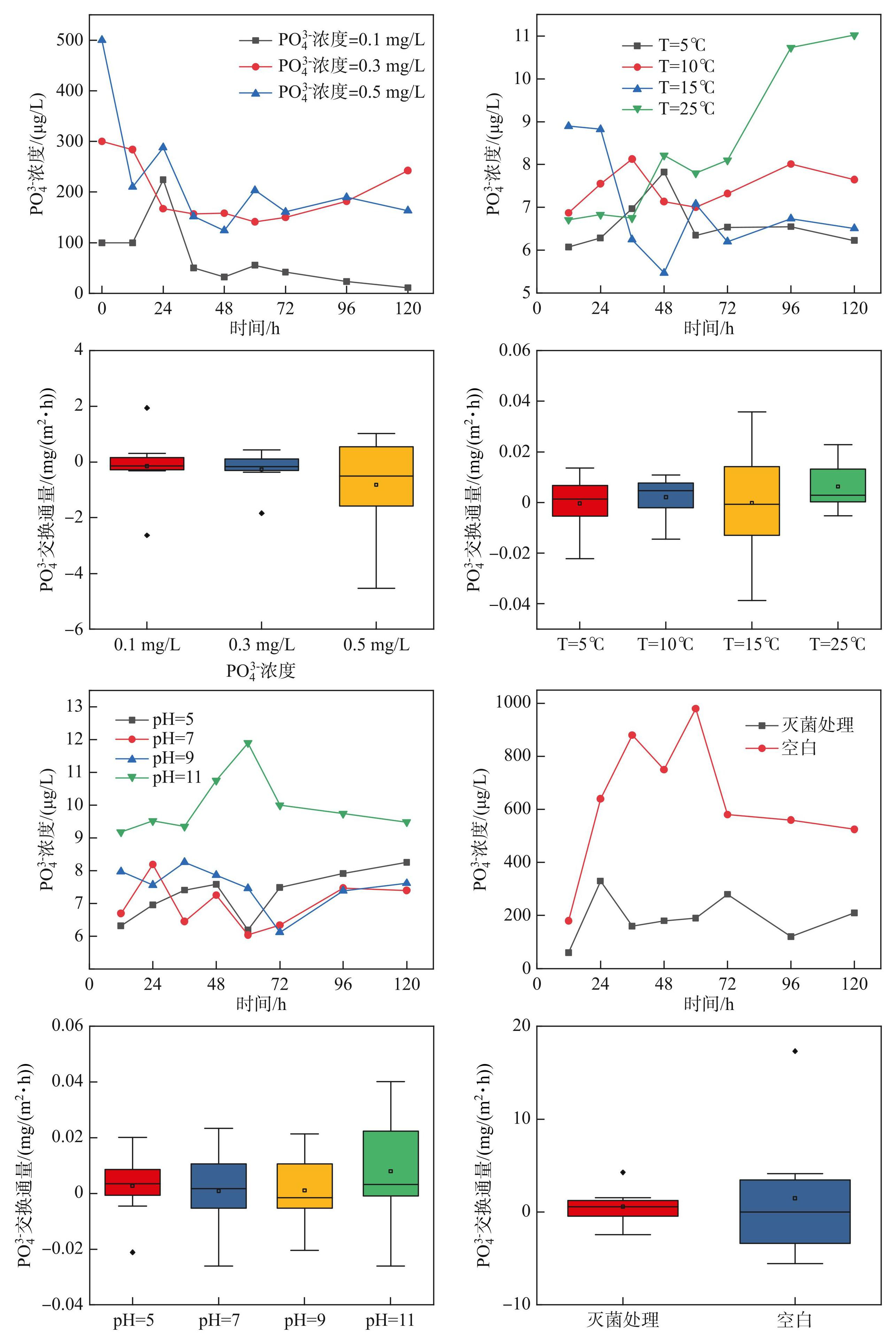

2.4 环境因子模拟实验

本研究探讨了4个不同环境因子对沉积物磷释放的影响(图7)。在上覆水PO3-4浓度对沉积物磷释放的影响模拟实验中,各个培养浓度下上覆水PO3-4浓度总体均呈下降趋势,其中浓度为0.5 mg/L的培养柱下降最为明显,波动较大;而0.1 mg/L培养柱整体变化趋势最小。不同上覆水PO3-4浓度下平均交换通量均为负值,沉积物表现为“汇”, PO3-4向沉积物中汇集,且平均交换通量绝对值大小表现为0.5 mg/L>0.3 mg/L>0.1 mg/L。这说明当沉积物-水界面磷的浓度差更大时,界面磷的交换更频繁,交换通量也更高;当界面磷的浓度差变小时,磷的交换也趋于平缓,交换通量更低。密云水库上覆水PO3-4浓度在不同采样点之间差异较小,平均为0.005 mg/L,浓度较低,但间隙水和沉积物磷含量较高,在浓度梯度的促进下,上覆水低浓度的PO3-4反而促进沉积物磷向上覆水释放。

在不同温度下的各培养柱上覆水PO3-4浓度变化表现为25℃时上升幅度最大,5 和10℃时变化较小。温度为15℃的培养柱不同于其他培养柱,在培养的初始阶段上覆水PO3-4浓度最高,随着培养实验的进行,PO3-4浓度迅速降低然后又趋于缓慢上升,其原因在于填充、加水过程中存在扰动,使表层沉积物中的磷释放进入上覆水,令其初始PO3-4浓度远高于其他培养柱,在较高的浓度梯度下沉积物表现为“汇”,导致培养前半段上覆水PO3-4浓度迅速降低,这与本研究关于PO3-4浓度对磷交换的影响所得出的结论相符。总体上,随着温度的升高,上覆水PO3-4浓度呈现出上升的趋势。沉积物磷交换通量整体上也表现为随着温度升高而上升。5℃培养柱平均交换通量为负值,但其绝对值很小,可认为在该温度下磷的交换较为平缓;10℃培养柱交换通量明显升高,而当温度达到25℃ 时培养柱交换通量最高,磷释放趋势明显。在类似的研究中也得到了相同的结论,其原因在于温度升高能够提高微生物活性,促进微生物还原磷的铁(氢)氧化物,提高有机质矿化速率,促进沉积物中活性磷组分的释放[42-43]。密云水库实地测量的上覆水温度处于6.6~14.5℃之间,因此在其他条件未发生明显变化时,沉积物-水界面磷的交换会保持相对稳定。但应注意夏季温度升高给沉积物-水界面的物质交换所带来的影响,尤其是水深较浅处的区域如库东,沉积物磷释放在夏季更容易受温度升高的影响。

在不同pH对沉积物磷释放影响的模拟实验中,强碱性(pH=11)环境下上覆水PO3-4浓度始终高于其他培养柱,PO3-4浓度保持在9 μg/L以上;酸性(pH=5)培养柱上覆水PO3-4浓度曲折上升,培养结束时仅次于pH=11,而中性(pH=7)及弱碱性(pH=9)条件下上覆水PO3-4浓度变化相似,浓度变化较小。酸性、中性及弱碱性条件下,浓度总体均保持在6~8 μg/L之间。各培养柱平均交换通量均为正值,其中强碱性条件下磷交换通量最高,其次为酸性,最低值则为中性条件,即酸性或碱性过强均会促进沉积物磷的释放,而中性条件下沉积物-水界面磷的交换则相对较少。上述结果与相关研究得出的结论相似,酸性条件下难溶性磷酸盐如Ca-Pi及吸附磷的氢氧化物胶体被溶解[44],另一方面微生物降解有机物所释放的CO2也使得结合态的磷溶解,从而进一步释放磷酸盐。密云水库沉积物磷形态中的Ca-Pi含量较高,酸性条件下Ca-Pi及弱吸附态磷的释放也更为明显;碱性条件下,OH-与PO3-4竞争Fe3+与Al3+等氧化物、氢氧化物上的吸附点位,而沉积物中铁、铝结合态磷对pH值较为敏感,在碱性环境中与无定形或弱晶形铁、铝盐结合吸附的磷向上覆水中持续释放[45]。密云水库沉积物磷形态中Fe/Al-Pi含量较高,因此碱性环境下磷交换通量的升高也更加显著;在中性条件下,磷酸盐主要以HPO2-4及H2PO-4的形式存在,此时离子易与体系中的金属离子结合,使得沉积物中的磷难以释放,界面处磷的交换呈平衡状态[46]。此外,pH值的改变可以影响氧化还原电位的变化,氧化还原电位的变化能够影响沉积物中可还原态磷向水中的释放。因此,氧化还原电位也是影响沉积物磷向上覆水释放的重要因素。在密云水库采样中实际测定的上覆水pH均为中性偏弱碱性,因此在考虑pH控制下的沉积物-水界面磷交换特征时,可认为沉积物磷释放风险相对较小。

图7不同环境因子影响下密云水库上覆水PO3-4浓度变化及交换通量

Fig.7Overlying water PO3-4 concentration change and exchange flux of Miyun Reservoir under the influence of different environmental factors

在生物对沉积物磷释放的影响模拟实验中,高温高压处理的实验组和对照空白组培养柱的上覆水PO3-4浓度变化和交换通量有着明显的差异。高温高压处理的实验组整体PO3-4浓度明显低于对照组,其最大值仅为330 μg/L,而对照组最高浓度达990 μg/L。两组培养柱上覆水PO3-4浓度均远高于其他加入原位上覆水的培养组,原因在于该对照组以超纯水作为培养用上覆水,相较于原位水与沉积物界面有着更大的浓度差,且缺少了原位水中其他因素如磷含量、微生物等的影响。两组培养柱平均交换通量均为正值,沉积物表现为磷的“源”,空白组交换通量约为实验组的2.6倍,明显高于实验组,可以说明经高温高压处理后,沉积物磷的释放受到限制。研究发现蓝藻等浮游植物的生长需要磷源,而获得磷的同时也改变了原本沉积物-水界面磷盐的平衡,从而促进沉积物磷的释放[47];微生物如解磷菌可通过自身代谢,包括分泌小分子有机酸将难溶性无机磷转化为可溶性的正磷酸盐,也可以通过分泌碱性磷酸酶将难以利用的有机磷溶解为无机磷[48];水丝蚓等底栖生物的活动会改变沉积物的结构,使得表层沉积物的含水率、孔隙率增加,导致沉积物中的总磷和有机磷含量降低[49]。综上,高温高压处理后磷的交换通量明显降低,初步表明密云水库沉积物磷的释放受沉积物-水界面多种生物活动的影响,且该影响的累加表现为对沉积物中磷释放的促进。因此应增加对密云水库藻类、微生物及底栖生物种群数量的关注,进一步探究其对沉积物磷释放的影响。

3 结论

1)上覆水磷浓度和沉积物总磷的分析结果表明近几年来密云水库沉积物磷含量有增加的趋势。库区沉积物TP含量在533.1~2650.9 mg/kg之间,具有较高的空间异质性。根据上覆水与间隙水之间的总磷浓度梯度,可判断出库区沉积物总体表现为源,释放磷到水体中。内湖TP远高于其他采样点,在“南水”输入、水位升高的形势下,应加强对内湖的监察,重视内湖可能与主库区连接所造成的风险。

2)密云水库沉积物中以无机磷为主,占总磷比例达到了58.76%。无机磷形态含量表现为:Ca-Pi>Fe/Al-Pi>PA-Pi>WA-Pi;有机磷形态含量表现为:MA-Po>NANaOH-Po>PA-Po>WA-Po;在各形态磷中,Ca-Pi含量最高,占无机磷的72.36%,但其难以被生物直接利用,是较为稳定的磷形态; Fe/Al-Pi、MA-Po、WA-P及PA-P为生物可利用的磷形态,MA-Po、Fe/Al-Pi含量仅次于Ca-Pi,在环境因素等综合作用下向上覆水中的释放不容忽视,一定程度上可以对沉积物磷的释放风险起到指示作用。表层沉积物中各种形态磷的分布不仅受地质-地球化学背景的控制,与上游来水输入和人为活动也密切相关。

3)密云水库沉积物-水界面磷交换通量范围为0.014~0.022 mg/(m2·h),潮河库区平均交换通量整体高于白河库区,未表现出与沉积物TP空间分布上的一致性,这可能与潮河库区生物可利用性的磷形态含量相对较高有关。相较于国内其他研究较多的湖库,密云水库沉积物磷交换通量较低,但有着较高的沉积物TP含量,仍然不能忽视沉积物的磷释放风险。

4)密云水库沉积物-水界面磷的交换与上覆水PO3-4浓度、温度、pH及生物活动有着密切关系。密云水库上覆水PO3-4浓度较低,在沉积物-水界面浓度梯度的促进下,沉积物仍有着较高的磷释放潜力。库区水深较浅的区域沉积物磷释放在夏季更容易受温度升高的影响。而现存条件下沉积物-水界面处pH对磷的释放影响较小。生物活动影响下磷呈明显的释放趋势,应加强对密云水库藻类、微生物及底栖生物种群数量的关注。

4 附录

附录及附表Ⅰ见电子版(DOI:10.18307/2025.0322)。